Mercredi 23 avril, les travaux sur base sont très bien avancés. Tous les objectifs prioritaires que les TAAF ont fixé pour décider de laisser en sécurité la mission de 14 personnes à Amsterdam sont largement atteints (réseaux fonctionnels d’eau potable, de sécurité incendie, d’électricité, de communications, chambres froides…). Il s’agit donc maintenant de livrer les vivres qui leur permettront de rester dans de bonnes conditions jusqu’au prochain passage du Marion Dufresne en août (OP2).

Demi-journée de repos pour tous le matin, puis dépose à terre des personnels non essentiels pour participer au dépotage des vivres frais et enfin visiter les abords de la base Martin de Viviés !

Quel plaisir pour moi de remettre le pied sur l’île Amsterdam, après l’avoir quitté il y a près de 28 ans !

La base est formée d’un peu plus d’une vingtaine de bâtiments techniques, de stockage, logements, et de vie commune. Les façades colorées et sa taille réduite donnent un aspect village à la base. En contrebas, mais également au sein des parties basses de la base, les otaries sont nombreuses et l’on doit les éviter car certaines pourraient mordre. Partout, c’est le domaine de la roche volcanique de type basaltique, tantôt formant des rochers boursouflés, tantôt des coulées de lave plates et lisses cachant des tunnels de lave aujourd’hui vides et accidentogènes. La végétation a visiblement brulé jusqu’aux abords de la base, mais elle reverdit déjà. Reste à savoir si les espèces exotiques envahissantes, très présentes sur la base et sur les sentiers, prendront le dessus ou laisseront reprendre également le massif de scirpes. Actuellement on voit les deux repousser.

La rue principale de la base Martin de Viviés, du nom du chef de la 1é mission météo permanente en 1950, avec son petit neveu Xavier (cf post « des étudiants et une heureuse coïncidence »)

Route menant à la « mosquée » (ancien bâtiment de lancement de ballons sondes, qui sert maintenant notamment pour le traitement de l’eau potable), vue des travaux en cours pour enterrer un réseau en remplacement d’un chemin de câble détérioré par le feu.

Puis une heure et demie de liberté permet à un bon groupe, accompagné, d’aller à Pointe Bénédicte, l’observatoire de physico-chimie de l’atmosphère à 2 km au nord-ouest de la base.

En route vers Pointe Bénédicte, passage devant le monument aux morts, toujours veillé par les otaries

Une demi-heure de marche aller et quelques minutes sur place pour constater certains dégâts liés à l’incendie et le gros travail de nettoyage réalisé. Les bâtiments sont pour l’essentiel indemnes mais les chemins de câble sont souvent hors service.

Retour anticipé vers 16h en hélico, pour laisser suffisamment de temps à la récupération d’un marin du navire de pêche « île de la Réunion II » en provenance de Kerguelen. Le marin blessé est transféré en « workboat » (sorte de zodiac à coque rigide et fond plat) à l’est de l’île Amsterdam. Ce soir c’est l’affluence dans ce secteur, l’Austral est aussi présent ! Suite au transbordement, les cornes de brumes retentissent alors que l’île de la Réunion II » remet cap au sud.

Jeudi 24 avril :

Tout le monde descend à terre pour une petite journée. Arrivés vers 9 h, Kévin nous propose une visite au cratère Dumas et au Petit Bois avec retour par la cabane Ribault. Le temps est sec et un peu ensoleillé.

Groupe en visite vers le cratère Dumas. A droite, on voit les chemins de câbles rendus hors service par le feu

Le cratère Dumas domine la base et a servi de carrière de matériaux depuis la création de celle-ci, et de lieu de brulage de déchets. Ce cratère est considéré comme le plus récent de l’île, probablement entre moins 200 et 500 ans.

On emprunte l’ancienne piste carrossable vers le sud à travers un paysage minéral de coulées volcaniques et de rochers déchiquetés basaltiques, sur lesquels reprend, après l’incendie, une végétation à la fois originelle (les scirpes notamment) et les plantes invasives qui s’apparentent à du gazon et des pissenlits notamment sur les zones les plus piétinées. On passe devant des phylicas, arbustes endémiques de l’île Amsterdam, qui sont malheureusement nombreux à avoir brulé. Des graines indemnes sont récoltées. On se dirige ensuite vers le bord de mer au lieu-dit « le petit bois » où la majorité des phylicas ont été épargnés. Kévin nous fait remarquer l’odeur douce de miel qui émane du peuplement de phylicas.

Zone consumée avec des phylicas brulés et d’autres indemnes

On descend ensuite vers la cabane Ribault au nord-est de l’île. Cette cabane porte le nom d’un marin de la Sapmer qui a participé au débarquement de la première mission sur l’ile Amsterdam en 1950, décédé lors du transbordement d’un tas de tôle. Cette cabane n’a pas souffert de l’incendie.

Le site est très occupé par les otaries, qui fort heureusement, n’ont pas trouvé le moyen d’ouvrir la porte de la cabane ! Beaucoup d’entre nous s’amusent à imiter le cri des otaries, qui s’apparentent à une sorte d’aboiement, ou de bêlements pour les pups (les petits de l’année).

Retour par la côte avec des otaries omniprésentes, taper dans les mains pour les faire s’écarter ne suffit pas toujours et parfois c’est nous qui devont rapidement faire marche arrière !

Les otaries, omniprésentes et dotées de belles dents, nous obligent à être vigilants

On passe devant la cabane Mataf. Touchée par les flammes, seul subsiste le toit en tôle. Beaucoup d’hivernants ou de campagnards d’été ont des souvenirs mémorables de fêtes ou de moments plus solitaires dans cette cabane en bois à proximité de la base. Arrivée à la Cale en fin de matinée, sous des averses venteuses.

A midi, pour ne pas surcharger le cuisinier de la mission, le repas est livré par les cuisines du Marion par hélicoptère. Nous rejoignons tous le Skua, le bâtiment de la « vie comm ». Effervescence, nous sommes proche d’une centaine. Fabienne Bonnefoy, la cheffe de district (disams) fait une intervention pour remercier tout le monde et rappeler le travail colossal réalisé pour faire redémarrer la base. Certes, les programmes scientifiques sont à l’arrêt mais le maintien d’une équipe réduite d’hivernants (14) va permettre d’envisager une reprise progressive de ces activités, avec toutefois un calendrier encore imprécis. La bonne humeur est générale.

Affluence des grands jours au Skua

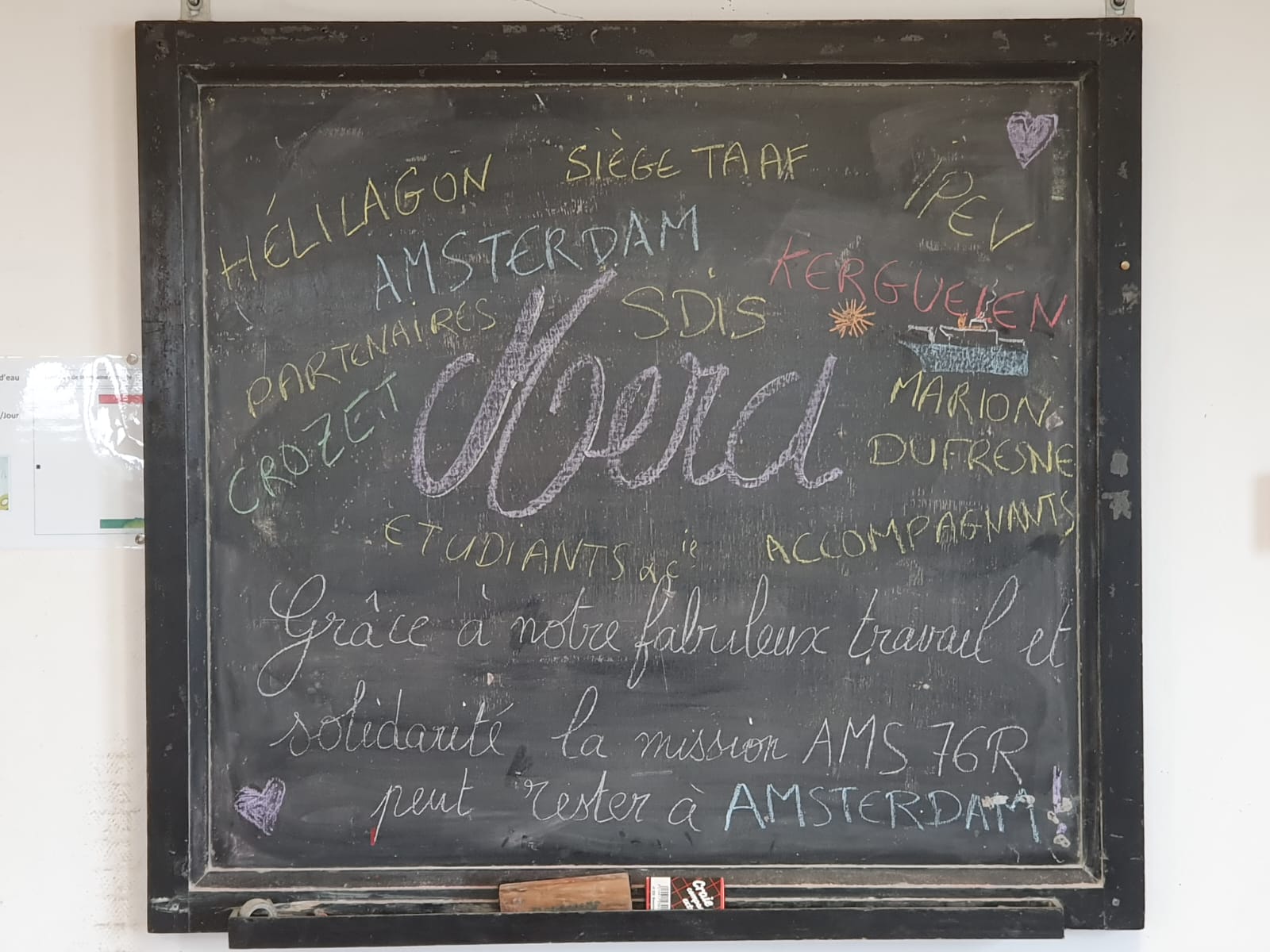

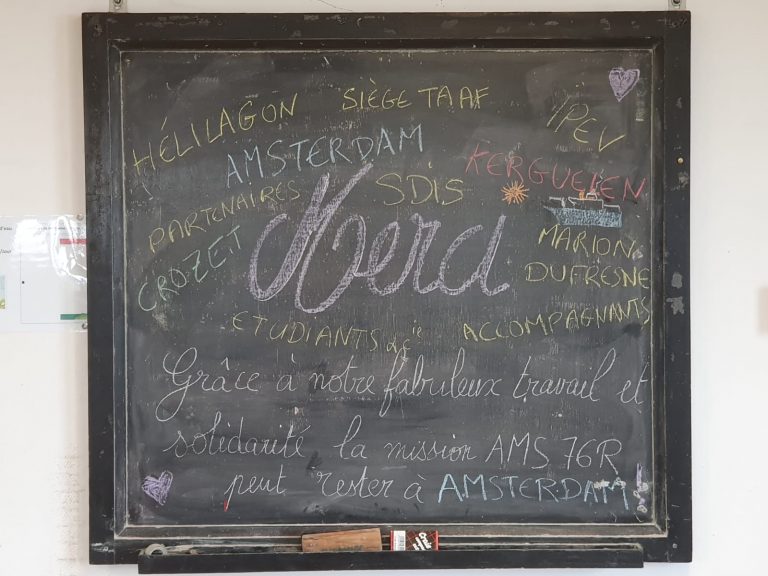

L’annonce officielle à la craie : la mission 76R reste !

Après-midi, le temps se gâte nettement. Vent et pluie, plafond bas. Le retour à bord du Marion est anticipé vers 15h. Cela laisse à certains le temps d’aller participer à de l’arrachage d’une plante invasive, la mauve. Je propose à d’autres une mini visite guidée sur les pierres gravées d’Amsterdam. Je ferai aussi deux présentations à bord du Marion de ce patrimoine original de pierres gravées par des chasseurs d’otaries, des pêcheurs des naufragés ou des membres d’expéditions scientifiques au XIXème et XXème siècle sur Amsterdam mais aussi sur Saint-Paul.

Retour sur le bateau après des embrassades nombreuses entre les 14 membres de la mission d’Amsterdam et tous ceux qui sont venus aider pendant 8 jours.

Ce soir, à petite vitesse, nous mettons cap vers Saint-Paul, 80 km au sud. Amsterdam a retrouvé une occupation humaine permanente.

Yannick VERDENAL.

(Photo : Y. VERDENAL)